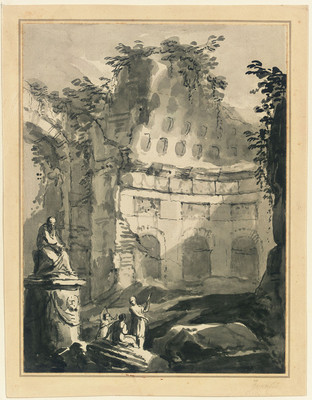

Antonio Zucchi

(Venedig 1726 – Rom 1795)Capriccio, um 1780

Pinsel in Grau, grau laviert auf Papier, alt montiert, 30,6 x 23 cm

Unten rechts auf dem Auflagekarton mit Graphit bez.: Zucchi

Provenienz:

Nachlass Erich Herzog, Kassel

GS 17153

Literatur:

unpubliziert

In seiner „Italienischen Reise“ berichtet Johann Wolfgang von Goethe von einer Lesung seiner „Iphigenia“ am 15. Februar 1787, bei der neben „Madam Angelika und Hofrat Reifenstein“ auch „Herr Zucchi“ als Zuhörer zugegen waren: „er [Zucchi] arbeitete indes an einer großen architektonischen Zeichnung, die er in Dekorationsart vortrefflich zu machen versteht. Er war mit Clerissau in Dalmatien, hatte sich überhaupt mit ihm assoziiert, zeichnete die Figuren zu den Gebäuden und Ruinen, die jener herausgab, und lernte dabei so viel Perspektive und Effekt, daß er sich in seinen alten Tagen, auf eine würdige Weise, auf dem Papier damit vergnügen kann.“[1]

Wie es Goethe trefflich beschreibt, beschäftigte sich Zucchi nach seiner Rückkehr nach Italien 1781 vor allem mit dem Zeichnen von Ruinencapricci, die sich bei den Italienreisenden als Erinnerung an ihre Grand tour großer Beliebtheit erfreuten. Auch in Goethes Weimarer Haus schmückten mehrere Ruinenlandschaften von Zucchi die Wände.

Wie das Kasseler Blatt zeigen die Zeichnungen meistens eine pittoresk bewachsene antike Ruine im Zentrum, um die herum Marmorfiguren auf Sockeln und elegische Staffagefiguren arrangiert sind. Dass diese Zeichnungen unter dem Einfluss des französischen Architekten und Malers Charles-Louis Clerisseau (1721–1820) standen, hebt bereits Goethe hervor. Gemeinsam mit James Adam (1732–1794) hatte Clerisseau in Split die Ruinen des Diokletian-Palastes untersucht und Zeichnungen angefertigt, die in dem Werk „Ruins of the Palace of the Emperor Diocletian at Spalato in Dalmatia“ 1764 in London publiziert wurden. Zucchi war als Stecher an dieser Publikation beteiligt. Zwischen 1761 und 1766 unternahm er gemeinsam mit Adam und Clerisseau mehrere Reisen, etwa nach Rom, Neapel, Baia oder Benevent. Das Werk des Franzosen war ihm also bestens vertraut. Gleichzeitig zeigt seine enge Anlehnung an Clerisseau die Begrenztheit seines Schaffens: Zucchi wird sich eher als Dekorationsmaler denn als innovativer Geist verstanden haben. Vor diesem Hintergrund wird auch der unvermittelte Wechsel von seinen venezianischen Frühwerken religiöser Thematik in der Art Jacopo Amigonis (1682–1752) zu seinen Landschaften im klassischen Geschmack erklärbar. Diese Art der Malerei versprach mehr Erfolg und bessere Verkäuflichkeit.

Veröffentlicht am 11.09.2008

Letzte Aktualisierung am 09.02.2009